基于当前技术演进趋势与临床需求升级,口腔正畸数智化设计领域未来十年(2025–2035年)将迎来以下关键技术的突破与成熟。以下从数据获取设备、治疗设计软件、CAM工艺设备三大层级展开预测,并分析其技术协同价值:

♌ 一、数据获取设备:从静态解剖到动态生物功能捕捉

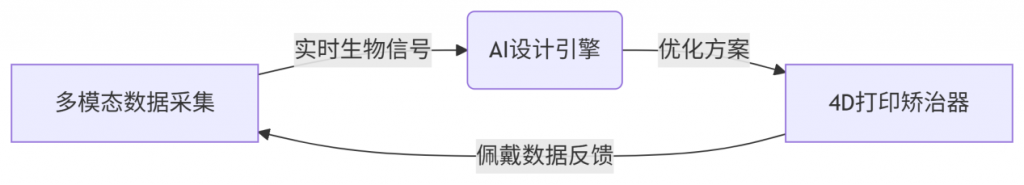

- 多模态生物采集终端

- 技术核心:整合口扫、CBCT、面部动态扫描(Di4D)、肌电传感器、咬合力仪等设备,构建颌面-牙列-肌肉一体化数据采集系统。通过自适应配准算法(如解剖拓扑约束融合)解决跨模态数据空间对齐问题,实现亚毫米级精度(误差<0.1mm)。

- 落地驱动力:

→ 临床需求:传统单模态数据难以支持复杂骨性错颌诊疗,多模态融合可精准重建牙根位置、颞下颌关节运动轨迹及软组织形变。

→ 技术成熟:2025年已有系统通过咬合平面引导的复合特征配准技术,实现颅颌面复合体的生物力学匹配。

- 超分辨低剂量CBCT技术

- 技术突破:

→ 光子计数探测器(PCD):取代传统非晶硅探测器,辐射剂量降低50%以上,分辨率提升至50μm,支持牙周膜微结构显影。

→ AI迭代重建算法:在极低投影数据下生成高清图像,结合深度学习去噪模型(如扩散模型),消除金属伪影对隐形矫治设计的干扰。

- 临床价值:实现无创骨改建监测,替代传统手术探查。

- 动态功能扫描仪

- 创新方向:

→ 颌运动同步记录:口扫设备内置惯性传感器,实时捕捉开闭口、咀嚼轨迹,生成动态咬合模型。

→ 软组织形变预测:AI算法模拟唇颊肌肉压力下的牙龈移位,提升矫治器设计的生物相容性。

- 商业化进程:2027年将成中高端诊所标配,成本降至传统设备1/36。

✍ 二、治疗设计软件:从辅助工具到自主决策引擎

- 生成式AI正畸设计引擎

- 技术演进:

→ 临床知识驱动的扩散模型:如CLIK-Diffusion,基于Andrews六要素等临床规则生成牙齿移动路径,替代人工方案设计。

→ 预后预测模块:输入多模态数据后,AI自动输出治疗时长、复发概率、面部美学变化模拟(VTO)。

- 落地壁垒:需解决算法黑箱问题——2028年前将通过可解释性AI(如注意力热图可视化)获得临床信任。

- 生物力学数字孪生系统

- 核心功能:

→ 实时力学反馈:在虚拟模型中模拟不同矫治力(隐形膜片/弓丝)对牙周膜的应力分布,预警根吸收风险。

→ 自适应优化:结合传感器数据(如eModel App监测),动态调整矫治方案。

- 技术支撑:Altair等平台已实现颌骨生物力学仿真,预测准确率>85%。

- 跨学科协同设计平台

- 突破点:

→ 正畸-修复-种植一体化设计:软件自动协调矫治目标与未来修复空间(如种植位点预留)。

→ 云协作接口:医生、技师、患者通过加密区块链共享数字孪生体,远程标注方案意见。

⚙ 三、CAM工艺设备:从标准化加工到生物智能制造

- 4D打印智能响应矫治器

- 材料革命:

→ 形状记忆聚合物(SMP):遇口腔温度自动形变,持续释放最适矫治力(现有实验证实效率提升23%)。

→ 生物活性复合材料:嵌载BMP-2/釉原蛋白的纳米胶囊,刺激牙槽骨靶向改建。

- 制造升级:2030年实现“口扫→设计→打印”全链路闭环,单副隐形牙套成本降至百元级。

- 量子级精度加工系统

- 技术路径:

→ 飞秒激光原子沉积:在椅旁直接“打印”个性化弓丝,精度达±5μm(替代传统弯制)。

→ 机器人协同制造:如OWDS系统驱动机械臂加工正畸弓丝,满足托槽约束的最短路径优化。

- 临床价值:弓丝与托槽匹配误差<30μm,减少复诊调磨次数50%。

- 分布式云制造网络

- 模式创新:

→ 区域化3D打印中心:诊所设计方案上传云端,24小时内配送矫治器至患者10。

→ 区块链质控:加工数据(温度、精度)实时上链,支持质量溯源。

- 成本优势:轻资产诊所无需购置高端设备,按需使用制造服务。

⏱ 四、技术协同效应与临床落地时间表

- 临床价值提升:

- 疗程缩短30%(动态路径优化)

- 并发症风险降低40%(力学-生物响应双监控)

- 偏远地区诊疗可及性提升200%(云制造+远程设计)

关键技术成熟预期

| 技术方向 | 成熟时间 | 核心挑战 | 产业影响 |

| 多模态生物采集终端 | 2026–2028 | 跨设备数据标准化 | 取代单一扫描仪,成诊所主流配置 |

| 生成式AI设计引擎 | 2027–2029 | 临床规则数字化 | 基层医生设计能力媲美专家 |

| 4D打印智能矫治器 | 2029–2031 | 生物材料长期稳定性验证 | 牙套厂商转型生物材料公司 |

| 量子级弓丝加工 | 2026–2028 | 飞秒激光设备成本高昂 | 高端正畸中心首选方案 |

| 分布式云制造 | 2025–2027 | 物流时效性 | 颠覆传统技工所模式 |

✔ 总结:数智化正畸的终极目标

未来十年的技术演进将推动口腔正畸从 “机械位移” 转向 “生物智能调控” :

- 诊断层:多模态数据重建患者数字孪生体,实现治疗可预测化;

- 设计层:AI成为“超级助手”,医生角色转向方案审核与人文关怀;

- 制造层:4D打印与云制造使矫治器进化成“会思考的生物响应器官”。

技术普及关键:需突破算法伦理认证(如AI医疗责任界定)与支付端改革(如医保覆盖数字化服务),方能实现从“技术可行”到“临床普惠”的跨越。